Por Matías Gallardo

Fotos: Pablo Astudillo

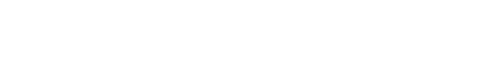

El año pasado, Jaz Coleman se mudó a Buenos Aires con una idea: abrir un espacio cultural itinerante que reuniera espíritus afines en un momento de crisis planetaria. Poco tiempo después, anunció la creación del Club Malvinas, cuyo evento inaugural estuvo musicalizado por su nuevo proyecto: Dr. Jaz Coleman and the Orchestra of Death.

El grupo es el vehículo al que hoy Coleman le pone el cuerpo. Con Killing Joke en un limbo de incertidumbre después de la muerte del guitarrista Geordie Walker, el vocalista encontró en este ensamble de músicos locales —los guitarristas Gori y Chowi Fernández, el tecladista Nico Sorín, el bajista Franco Fontanarrosa y el baterista Gómez— la manera de seguir canalizando sus exploraciones musicales y filosóficas.

En el marco del segundo encuentro del club, la primera vez que Coleman sube al escenario es para tomarse unos minutos y hacer un estremecedor diagnóstico de la situación mundial. Un menú que incluyó guerras, supervolcanes, sistemas de vigilancia masivos y cataclismos inminentes no le impidió, sin embargo, transmitir su entusiasmo por un foro subterráneo en el que alienta el contacto personal, la colaboración artística y donde los teléfonos son anatema.

Y entonces, el show.

La belleza flota en el aire cuando suena, a modo de introducción, la fanfarria coral que Coleman compuso y tocó junto a la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Pero ese descenso absoluto de luz se desintegra de inmediato y en la retina relampaguean erupciones volcánicas, explosiones atómicas y ejércitos marchando en campos de muerte. Es una ventana abierta al caos, el telón de fondo que al vocalista y su banda le sientan tan bien.

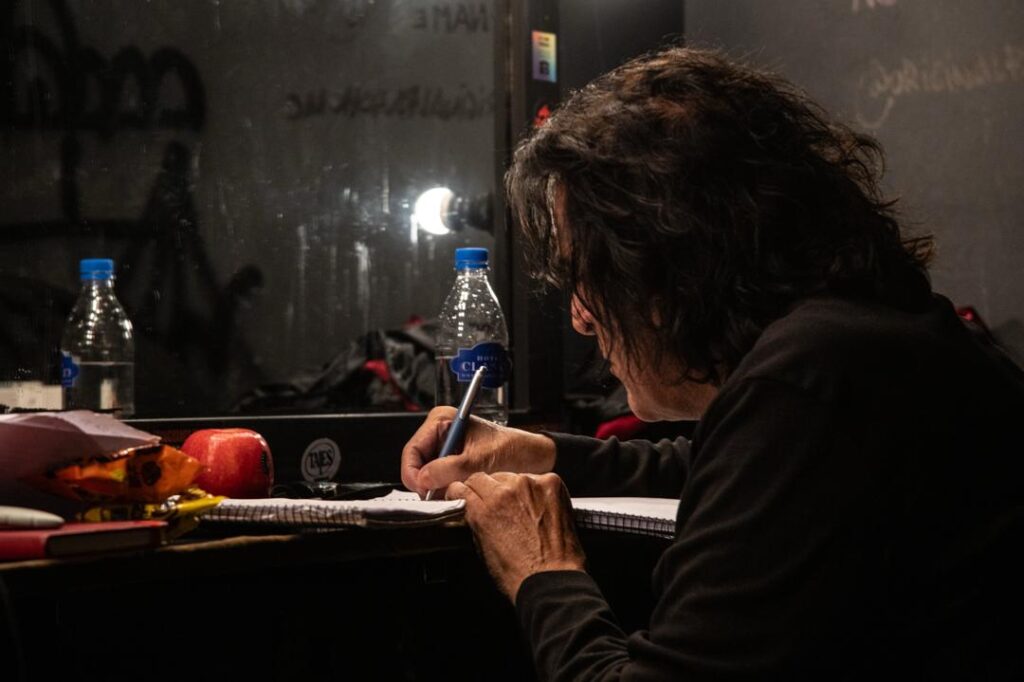

Desde un primer momento, la puesta visual es abrumadora y el sonido atronador. No puede ser de otra manera: tiempos apocalípticos requieren de voceros ruidosos, y Coleman es el más ruidoso de todos. En su garganta se puede sentir la urgencia de sus plegarias contra el esclavismo tecnológico y el invierno nuclear. La pintura que le cubre el rostro es su máscara de guerra y la capa sobre sus espaldas le da un aire de hechicero oscuro. Así, sus manos flotan dando indicaciones, moldeando su entorno con gestos. Son los pases mágicos de un frontman magnético al que le alcanza con una garra levantada y los ojos inyectados en sangre para capturar la mirada de quienes se convocaron en el lugar.

Su orquesta de la muerte lo sigue con la precisión milimétrica de un grupo veterano. Los machaques de las guitarras, los quiebres de ritmo y los arranques de velocidad se suceden como los estallidos que salen de las pantallas. Es una criatura distinta. Es rock, punk, industrial y, a la vez, nada de eso. Un collage de identidades poco definidas en cuyos intersticios resuenan algunos ecos del pasado, como la rabia metálica del último Killing Joke, matizada siempre por una fineza melódica a la que Coleman jamás renunció.

Las canciones se suceden una tras otra, sin presentaciones ni silencios, en una descarga continua de energía de poco menos de una hora. La imagen final, sin embargo, es distinta. Un beat animado y un riff que recuerdan al KJ de “Whiteout” o “European Super State” y sobre el cual banda y público repiten el nombre del club como un mantra. Un final en el que subyace la idea de que, si estamos viviendo la sexta extinción, bien podríamos hacerlo bailando.

Lo que sigue es el aplauso, el abrazo y la foto de rigor. Más tarde, con el escenario vacío, empezará a sedimentar en la memoria el recuerdo de haber participado de algo distinto, vibrante y lleno de promesa. La noche que Jaz Coleman se animó a soñar bajo estos cielos del sur.